首页 / 新闻资讯

“再谈摄影收藏” 连载IV“史料与艺术”

“再谈摄影收藏” 连载IV“史料与艺术”

“再谈摄影收藏” 连载IV“史料与艺术”

访谈人:曾璜(影易时代艺术总监) | 采访、整理:李静怡

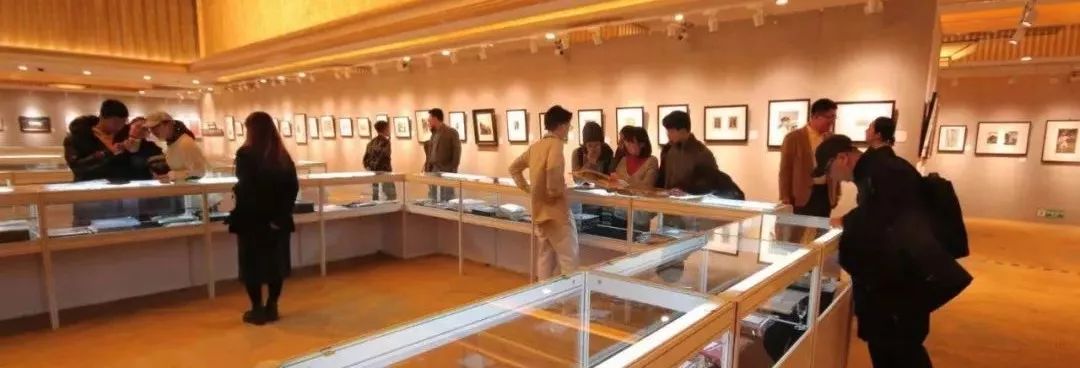

《中国摄影家》编者按:2019 年12 月17 日下午,新成立的北京影易拍卖“首拍”影像专场,人头攒动。此次拍卖会有拍品364 件,单张影像作品数万件,包含“古董照片”、“民国艺术”、“纪实影像”、“当代影像”四个专题。经历了4 个多小时的角逐,本场拍卖最终以现场成交率60%,成交金额800 余万元交出答卷。

影像不仅是艺术,还是一个产业。“老照片”近年风头很大,从历史考证、艺术价值等多角度回归到人们的视野当中,拂去往日的尘埃,是谁在掀起历史的一角?当代艺术家也不甘落后的积极投入市场,羞于谈钱的时代,是否已经过去?艺术家、市场、藏家三者之间究竟藏着什么玄妙之处?

作为影易拍卖的学术顾问,我们邀请曾璜,谈谈关于影像的价值与价格的关系、艺术家与市场的关系以及影像收藏市场的现状和发展。

影易“首拍”预展现场古籍调阅区-刘洋摄

《中国摄影家》:您怎么看待中国摄影作品本体的收藏价值?或者说他们除了历史考证(史料)价值以外的艺术价值如何体现?

曾:在摄影本体上,中西方不会有太大的差别。区别是每个国家,每个不同的文化,都会有各自的收藏体系和特色,每个国家都会有本国文化的摄影史收藏,也会有不同的世界摄影史的收藏。

这里必须了解一个现状,由于历史、经济和意识形态等诸多因素的影响,全世界没有任何一家机构建立起较为完善的中国摄影史发展脉络的原作收藏,也没有任何一家博物馆和美术馆建立起有学术意义的中国摄影艺术的收藏体系。国内的博物馆、美术馆、档案馆、图书馆仅有视觉史料的影像存档,没有摄影艺术的收藏。

在中国的社会、经济和文化的发展,摄影收藏的普及,中国的美术馆和博物馆启动了摄影收藏之际,需要建立起具有学术意义和高水平的中国摄影艺术收藏的参考体系。而这个体系只能由中国摄影人自己来建,因为外国人仅仅只了解了中国摄影的某些点,不了解中国摄影文化的体系。此外,自上世纪90年代开始出现的中国的摄影收藏,都是屈居于外国摄影史的框架下,在外国人的指点之下运作的。随着中国国力(经济、文化)的增强,中国应该建立其具有中国视野和视角的摄影收藏体系。

南京艺术学院教授钟建明在影易“首拍”预展期间讲授《摄影艺术与手工技法》-李静怡摄

的确在很长的一段时间里,中国的摄影收藏,注重的是影像的“史料价值”,但随着业界对摄影收藏理解的深入,收藏界已经了解了收藏针对的是摄影名家,收藏的应该是名家之名作。比如刚刚结束的2019年影易拍卖的影像“首拍”专场,TOP10的11件(其中有多件并列第九名)藏品中,出自名家的作品占了绝大多数的10件。这就是摄影收藏观念在中国的发展演变。

“影像艺术品的收藏”与存档“记录了历史的照片”是不同层面的两件事。比如拍摄毛主席的摄影师很多,毛主席的照片也很多,都是红色影像,都有史料价值,都值得存档。但作为影像艺术品收藏,侯波拍摄的毛主席艺术价值较高,因为学者刘树勇界定道“从图像学的角度说来,侯波照片中的严谨、重大,富有强烈的形式感,奠定和构成了新中国领袖肖像所特有的视觉形式和传统,极具中国摄影美术的传统和意义。”

影易“首拍”预展红色影像展区-刘洋摄

《中国摄影家》:您认为如何将这些照片从“史料”层面,纳入摄影史、甚至艺术史的层面来讨论?难点(门槛)在哪里?

曾:难点是对摄影家艺术成就的界定。其实不少摄影家在中国很著名,也有一些知名的作品,但很少看见从视觉艺术的角度来界定他们的成就,这是一个挑战。需要有好的评论家,理论家来梳理。比如说将解海龙的“希望工程”界定为“改变了中国最贫困人口生存状态的照片”,这是从社会学角度来界定这套照片的历史意义。从艺术史或摄影史的角度可以是“自解海龙之后,中国的摄影人有理由去拍摄任何题材的照片了,解海龙的希望工程为中国的纪实摄影保驾护航了”。还可以说解海龙的“大眼睛”是中国摄影艺术市场化的标志性作品,因为2006年的中国第一场“影像艺术品”的拍卖拍出了30万的最高价位。

《中国摄影家》:伴随着时代的发展,摄影艺术多元化,当代影像艺术为“影像收藏”提出了新的挑战,该如何建立数码影像的收藏市场?

曾:当代艺术为“影像收藏”提供了更多收藏的选择。收什么?为什么收?比如,宣纸、丝绸、甚至玻璃、砖块、草帘子都成为了承载影像视觉符号的媒介。在我看了,一件作品的好坏(价值),与用数码还是用胶片无关,而是最后的作品,比如如何批判当下(观念、创意),如何呈现(媒介材质,视觉表达)等等。当然,用数码影像还是用胶片,可能会对作品的价格,以及价格体系产生一点影响。

影易“首拍”预展现场左为民国摄影艺术部分,右为摄影技术技法及外国摄影名家名作-影易时代供图

《中国摄影家》:摄影术作为舶来品,早期来华拍摄的都为外国摄影师,您怎样看待这其中蕴涵的“东方主义”视角?

曾:我们必须清醒地意识到,所有来华的外国摄影师,包括比我们更“东方”的日本来华摄影师,无论是19世纪还是现当代,他们的摄影活动都与在华的“殖民”活动有关。不过,我们现在正在“重拾”这些摄影家,包括他们拍摄的照片,他们在华的活动,弄清楚他们到底如何“东方主义”了中国,如何“殖民”了中国。只有完全彻底地了解了这些资讯,我们才可能进行“后殖民”(后东方主义)的研究和摄影。其实,还有一个比较有意思的现象,近年来从国外学习摄影归来的,不少人并没有深刻地理解到“东方主义”,还在自觉不自觉地成为西方摄影殖民文化的布道者。这个问题可以提出来,引起摄影理论界的重视。学界是否可以在推介来华外国摄影人和作品时,都能在“东方主义”的层面上研讨一方。如何将外国来华摄影家和他们的作品有机地融入到“中国摄影史”的研究中,是一个挑战,也是一个蓝海。

挖掘摄影历史,创造影像价值

+86 010 86227449

+86 010 86227449

info@yingyiauctions.com

info@yingyiauctions.com

北京市朝阳区东风南路8号院东风德必C座203室

北京市朝阳区东风南路8号院东风德必C座203室

战略合作伙伴